台湾には茶に関する組合が3つ存在する。その理由が行政による縦割りと聞けば、日本を想起する。先ずは台湾区製茶工業同業公会へ。南京西路よりちょっと入ったビルにあり、普通では分かり難い。

ここでは総幹事の藩さんが対応してくれた。中国大陸各地の茶処との交流を物語る茶餅や額など記念品が展示されている。日本語で作られた茶に関するDVDも流してくれたが、話は専ら法輪功へ。何故なら2人の記者は「新紀元」という法輪功系の雑誌社の人間であったからだ。中国大陸では法輪功はご法度だが、ここ台湾ではごく普通に活動しており、健康のために修練する人が結構いると言う。

ここで1冊の本を貰った。「台湾の茶」と言う題名。著者は先程黄さんが紹介すると言っていた徐先生だ。徐先生は元茶葉改良場研究員とある。この本を徐先生は先ず日本語で書き、日本で出版、その後製茶公会が国語に翻訳して出版したそうだ。これだけの立派な本を日本語で書けると言うだけでも尊敬できる。お会いするのが楽しみになる。手掛かりは得た、と思えた。しかし公会にも日本時代の日本人に関する資料・情報は残念ながら残されていなかった。

昼の時間となり、黄さんより「台北で一番美味しい魯肉飯を食いに行こう」と声が掛かり、出掛ける。お店は小さく、満員。何とか席を確保し、魯肉飯(沢庵が一切れのっている)と肉のスープを食べる。私は元々魯肉飯が大好きであるが、確かにここのは昔懐かしく、旨い。大満足。

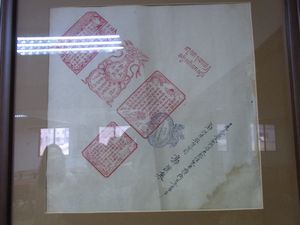

午後は台湾区茶輸出業同業公会と台北市茶商業同業公会へ行く。この2つは同じ場所にあり、スタッフも兼業のようだ。公会には台湾茶の歴史が飾られ、早期の買弁、李春生が台湾茶業の父と書かれていた(ちょっと驚き)。昔茶葉を包んだ包み紙の展示もあり、なかなかいい雰囲気。

ここには媽祖が祭られており、皆で拝する。以前は別の場所にあったものを、ここへ移したと言う。早期には中国大陸から海を越えて台湾にやってきた人々、そして茶師を招き、茶を作り、その茶を輸出した。全てにおいて海が関係し、今より遥かに危険な航海の中、無事でいられるのは媽祖のご加護という訳だ。その精神は現在でも続いている。