【杭州お茶散歩】 2012年5月30日-6月5日

香港滞在を終えて、東京に戻る。東京で出稼ぎしていたのだが、たまたま2週か近く空きが出た。今度は北京で出稼ぎだ。偶には稼がないと。でもそれだけでは詰まらない。どうせなら茶畑へ行こう。どこへ行こうか、そうだ、昨年行った杭州、あの径山茶を見に行こう。

5月30日 1. 雨の杭州 ユースホステル

北京から飛行機で杭州に到着。空港からはリムジンバスで市内へ向かう。空は雨模様。途中からポツリポツリ。そして杭州駅付近で下車した時は土砂降りに。何とかタクシーを捕まえて、予約したユースホステルを告げる。しかし運転手はその場所が分からず、取り敢えずその近くのホテルへ。だがそのホテル、迎賓館のようで、宿泊者以外は中へ入れてくれない。そこの警備員に聞いてようやくユースホテルが分かる。

中国でユースホステルに泊まるのは初めて。今回は知り合いが予約してくれたのだが、190元の個室。入り口はなかなか雰囲気が良いが、建物の中は薄暗い。3泊分を前払い、そしてもう一泊したいと告げたが、満員だとか。結構混んでいる。杭州は観光地でホテルが高いので若者がユースホステルを使っているらしい。

部屋は普通のホテルより狭く、ベッドも床が薄い。窓の外は学校のようだ。もし明日の朝学校があればちょっと煩そうだ。

雨は止まない。5時半頃になり、腹が減る。ホテルの従業員は自分達で餃子を作り食べていた。私も何か食べたいというと、20元ほどで、ご飯と野菜炒めが出て来た。こんな食事が良い。さっさと食べて部屋に戻り、ネットをやる。今や若者が多いホテルではWifiが常識。

10月30日(火) バンコックのバス

10月は10-29日、中国と日本に行っており、不在。久しぶりのバンコックは雨季が明けたかと思いきや、強烈なスコールが夜中だったり、朝だったり、突如として降り出す不安定な天気。我が宿泊先から最寄りの地下鉄駅まで歩いて10分、かつ交通量の多い道路を信号なしで横断しなければならない。雨でも降ろうものなら、結構シンドイし、かつ暑い。(東京や上海は今がベストシーズン。比べるとバンコックの暑さは際立つ)

宿泊先の直ぐ近くにバスターミナルがある。以前もたまに使用していたが、昨日は午前午後の2度の外出で共にここからバスに乗る。ターミナルには以前は無かった路線ごとの大まかな行先表示看板が出来ており、しかも英語も併記されていたので、初めていくつかの路線の行く先を知る。タイではタイ語が読めないと色々と不便がある。

バンコックのバスには何故か無料バスと有料バスがある。それは青色の帯がフロントガラスに表示されており、字が読めなくても分かる。何だか籤引きのような気分でバスを待ち、青が見えると「当たった」と喜ぶ。但し私が払うバス代は赤バス(全線料金共通)で6.5バーツ(日本円15円程度)。実にささやかな喜びである。因みに本日は2回で1回当たりが出た。

私が乗るバスにはエアコンはない。エアコンがあれば料金は倍になるようだ。窓は基本的に空け放たれるが、渋滞に捕まると風が入らず、難渋する。またスコールでも来ようものなら、一斉に窓が閉められ、地獄のように暑くなる。良く見てみると車内に1つだけ扇風機がある。それは運転手のすぐ後ろ。車掌のおばさんもそこへ居着く。私も2回目は運転手の後ろの席をゲット。

バスはいつ目的地に着くか分からない。バンコックの渋滞は時々とんでもない状態になる。そんな時はバスを降りる。日本ではバス停以外でバスがドアを開けることはないが、ここでは渋滞になれば自然とドアが開き、降りたい人は自由に降りることが出来る。このような柔軟性がタイの良いところ。私も時間を見計らってバスを降り、目的地に向かう。

日本の公共交通機関は高過ぎる。途上国には料金によりいくつものバリエーションがある。私の場合は時間があるので、タクシーやバイクタクシーを止め、バスにしている。一般的なタイ人は今や時間が大切。一番有効なのは渋滞をものともしないバイクタクシーだろう。またタイ人は全般的に言って歩くのが苦手。200mでもバイクタクシーに乗る人がいる。それもまた柔軟性のある社会ということか。タイ人が時間に追われ始めたのを見て、経済発展を感じ、また一抹の寂しさを感じている。

福州、さようなら

午後は街中をぶらつく。晴れた日の午後は、空も青い。建物も高層ビルがちらほらある程度で、落ち着きがある。茶葉市場を訪ねる。先日行った所とは違い、街のど真ん中にあるが、何故か建物の一部が火災か何か焼失しており、人気もまばら。通りでは地下鉄工事も行われており、何だか寂しい。

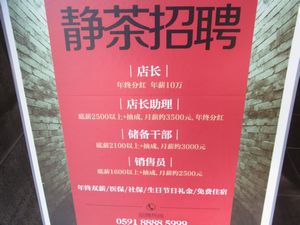

シャングリラホテルまで歩く。このホテルの周辺には立派な店構えのお茶屋さんが並ぶ。殆どが高級な土産物屋さん、そして地元の人が外部の人を連れてくるお店。正直、ホンワカした雰囲気でもなく、あまりなじめない。スタッフ募集の看板が出ていたが、「店長年収10万元」などと出ていると、お茶屋はただの儲け機関かと残念に思う。

福州の空港までリムジンバスに乗る。25元。1時間弱で着く。20分に一本程度出ているので便利。空港でチェックインしようとしたが、国際線は時間にならないとゲートが開かず、待つ。国際空港ではあるものの、便数はそれほど多くない。ようやく中へ入り、出国審査を通る。

その先に魏さんの元泰の出店がある。そこでゆっくりお茶でも飲んでと思ったが、どうしてもメールチェックが必要になり、隣の喫茶店に移動。中国の空港はどこでも計ったように同じ料金(58元)の飲み物を買い、パスワードを受け取る。これは本当に高い。

既に暗くなった福州を飛び立つ。今回は魏さんにお世話になり、実に様々な体験が出来た。福建省のお茶というと武夷山やアモイなどはよく聞かれるが、実は福州が重要だということがよく分かった。またも茶縁に導かれ、百聞は一見に如かず、だった。

完

8. 8日目(21日) 琉球館

今日はとうとう福州最後の日。魏さん達は武夷山に出張に行ってしまい、何となく取り残される。私も武夷山についていければ良かったのだが、ちょうど香港に戻る日に当たってしまい断念。

さてどうするか、ある人から「福州に琉球館があるので見た方が良い」との情報を得ていたのを思い出し、行って見る。だが、タクシーに乗り、調べた所在地を探すが見付からない。福州のかなり昔風の町並みが心地よく、その辺を歩いて探す。

ようやく見つかった琉球館、「柔遠駅」が正式名称のようだが、琉球館の通称で呼ばれていたらしい。この付近は本当に昔の街そのもので良い。近所の人々が訝しげに私を見る。それは、何と今日は休館日、中へ入ることは出来なかった。ご縁が無かった。

この琉球館は、明代に創設され、20世紀初頭まで存在したという。基本的には日本による琉球統治に反対した亡命琉球人の拠点であったようだ。また貿易の拠点としても機能した。恐らくは日清戦争後、日本が台湾を統治下に置いた頃、ここも実質的な機能が止まったと思われる。

従来の建物は既になく、最近再建されたきれいな建物が存在するだけ。日中友好などの碑が置かれているが、琉球は一体誰の領土か、考えさせられる。

7. 7日目(20日) 馬尾造船所

今日は本当であれば茶畑へ行く予定であったが、天候が悪く、足場も悪いとのことで中止となってしまう。代わりに市内観光。と言っても1860年代の福州に少しでも触れたくて、馬尾地区へ行く。馬尾は1980年代に台湾企業などを誘致した開発区でもあるが、1860年代には造船所が開設されるなど、往時は最先端地域だった。

馬尾造船所、1866年に欧米人を招いて開設。当時太平天国の乱を鎮圧し、曽国藩や李鴻章らとともに、軍備強化のため、洋務運動を推進していた左宗棠が大いに関係している。1884年の清仏戦争中、馬江海戦で破壊されるもその後再建。現在でも現役で造船を行っている。実際に車で造船所の横を通ると、かなりの迫力で建造が行われている姿が見られる。

造船所横には馬江海戦に関する記念の展示館があり、烈士が追悼されている。当時の福州の重要性がよく分かる。小高い丘の上に行くと、霧でぼやけた造船所が一望できた。

梅園監獄、旧英国領事館分館。こちらも見学した。なかなか良い雰囲気の建物で、ここが監獄とは思えないが、地下室のような所に囚人が押し込められていたようだ。庭には砲台も設置されており、当時の状況が決して安定したものではなかったことを物語っている。

船舶文化博物館では造船その他の歴史が良く理解できる。当時の中国人が如何に努力して造船を学んだか、しかしその後その人々はどうなったのか、興味深い。

帰りに羅星塔を見学して戻る。宋代に建造され、明代に再建された立派な塔。馬尾地区を見下ろしている。

6. 6日目(19日) 平潭島

翌日午前中はお休み。常に旅行中の私はたまに休まないともたない。そして午後、魏さんが車を出してくれ、平潭島へ向かう。先日皆さんと食事をしていると「今平潭島の開発が凄い」との話が出る。それは何だと聞くと、「聞くぐらいなら行って見ろ」ということになり、向かうことに。

空港に向かう道をまっ直ぐ行き、空港を過ぎると「この付近が福清だ」と同乗した若者が言う。そうか、ここがあの福清か。ここは日本を含めて海外移住者を多数出している街。私の知り合いの中国人でも最も多いのは福清人。今回の旅も実は福清ネットワークで支えられている。

福清を過ぎると、大きな橋が架かっていた。これが平潭島へ繋がる橋。ここも規模が大きい。そして橋を渡ると海辺を埋め立て、非常に大きな開発が行われている様子がはっきりと分かる。そう、ここが温家宝首相が「一日一億元を投入して開発する」と宣伝した平潭島なのである。

元々漁村中心だった平潭島はここ数年、台湾政策の最前線基地として位置づけられ、台湾企業誘致、台湾人の誘致が盛んに行われている。開発区の管理をする役人に台湾人を登用するとの話もあり、台湾政府は警戒しているが、台湾人には話題になっている。市内でもマンション建設が盛んで台湾人が購入する場合には優遇措置があるとか。

市内から少し離れた場所にあるフェリーターミナル、ただの漁村だった浜辺に大規模なターミナルが建設され、異彩を放つ。そして既に台中線が運行されており、2時間半で台湾へ行けるという。やはり近いのだ、台湾は。こういった台湾政策をついでに見れることも茶旅の面白味だろう。

[平潭島関連コラム]

http://www.yyisland.com/yy/terakoyachina/item/4970

倉山区

午後は雨模様。だが、強引に車を出してもらい、川向こうの倉山区へ向かう。昨日鄭さんが「そこに日本領事館もあったぞ。今あるのはアメリカ領事館あとぐらいかな」と言っていたので、どんなところか見て見たかった。

古い街は小高い丘の上に横たわっていた。車を途中で降り、後は歩きに。古い建物が崩れかかっていたりする。学校の跡もあったが、改修中。かなり雰囲気の良い洋風建築。さすがに潰すことはなく、改修するらしい。

それにしても旧アメリカ領事館の建物は見付からない。何となくこの辺かと言うあたりで道を入ると、近所のおじさんが「何してるんだ、こんな所で」で迫って来た。思わず、領事館探している、と告げると、「それはここだ。でも今は会社の社宅だ」というではないか。そうか、もう長い間、民間人が住んでいるようだ。写真を撮り、早々に引き上げる。

更に進んで行くと、旧ロシア領事館であったらしい建物も、見付かった。ただ中には入れない。お屋敷のような場所だった。福州は歴史的にはかなり重要な場所ではあるが、その歴史を保存しようという感覚はあまりないようだ。これは残念なことだが、中国は基本的に歴史を重視しない。仕方がない。

帰りに川沿いを見ると立派な教会が見える。その横には高層マンションも顔を出す。この辺りが1860年代に茶葉を輸出した港らしいが、その面影は見付からない。そして古めかしい建物の1階は土産物屋になっており、風情が殺がれる。

夜は一人で歩き回る。毛沢東の立派な像がライトアップされている。お寺もライトアップされている。一番いいなと思ったのは、小さな川沿いの小さなレストラン。

福建博物館

午後は福建省博物館へ行く。中国では現在全国どこでも博物館は無料。これはいい制度。ここの博物館もかなり巨大だ。中へ入ると天目茶碗のレプリカが沢山置かれている。福建省武夷山近くには天目茶碗を製造していた官窯があった。10年以上前、偶然にそこを訪れると、昔の失敗作品が散乱していたので驚いたことがある。先日お会いした呉雅真さんも20年前はここに勤めて、茶器などを眺めていたのだろう。

またここ福州は琉球と深い関係にある。それを示す様々な展示品がここにはある。清朝時代、琉球国と書かれた墓がある。琉球は日本なのか、それとも独立国か。この辺の歴史認識も難しい所だろう。展示品には中国側の思惑もあるだろうが、純粋に琉球使節団のことなど、考えてみたい。

近年は日本の茶道関係者が沢山訪れている様子が、写真で飾られている。やはり日本と福州はお茶で結ばれていると言える。ここは武夷山への玄関口。ただ最近は飛行機で直接武夷山へ行けるので福州を意識する人はそう多くはない。福州は何故顧みられなくなったのか、検証する必要がある。

5. 5日目(18日) 紅茶世界詩文コンテスト

本日は朝10時前に紅茶屋へ来るように言われていた。何やらイベントがあるらしい。行って見ると紅茶屋の一部が会場となり、人が集まってきている。ビデオ撮影の準備も進む。何が起こるのだろうか。

来賓が席に着き、会が始まる。第6回紅茶世界詩文コンテストの開幕式、それがイベントの内容だった。紅茶に関する詩や文章を半年かけて募集し、最後に選考するとか。福州市の役人やら、協賛する新聞社やらが挨拶を述べる。中でも魏さんの熱の入れようは相当なもので、別弁をふるって紅茶の世界を語りかけていた。

また茶芸も披露され、自慢の茶芸隊が登場し、優雅にお茶を淹れて見せていた。このようなイベントの為に女性陣を確保し、お茶の普及に努めるのは大変なことだろう。会は滞りなく終了。その後は新聞社、雑誌社などのインタビューが始まり、翌日の紙面を賑わせるよう、皆が努力する。面白い企画である。