9.ラダック5日目

日本の寺が建てたシャンティ・ストゥーパ

朝起きると、原稿を一つ書いた。兎に角電気が来ていることが嬉しく、何かやろうと言う気になる。その内にP師の声がしたと思ったら、車で出て行ってしまい、本日の予定もまた分からない。P師一行はどうやら重要な礼拝に呼ばれて行ったようだ。そんな重要な用事とは何だろうか。

朝食の時、ハーディから「P師は午後戻ってくるので、午後外出」との伝言を受け取り、午前はフリーなのだからどこかへ自分で行って見ることにした。ハーディはシャンティ・ストゥーパがいい、というので従う。

道はこの建物の横をひたすら北へ真っ直ぐとか。陽も出ていないので、歩いても行けそうな雰囲気。もし途中でヒッチできればと思いながら、行動を開始した。若干の上り坂である。意外ときつい。途中車は通ったが、軍関係が多く、停まらない。

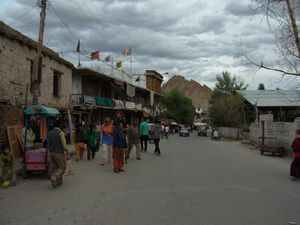

道は少しずつくねっており、面白い。ちょっとした村を通り過ぎると、左手の山の上に寺院が見えた。あれに違いない、と思うものの、あとどれくらいで着くのかわかない。レイの街は右へ、と表示があり、その先にバスストップがあった。大勢が待っていたが、私が行く方ではなかった。その先で一台の小型車が停まった。場所を告げると、すぐそこだよ、言いながらも乗せてくれた。

3分後の車を降り、麓に向かって歩き出す。ようやく到着すると、急な階段を上から僧侶が降りてきた。「この道がショートカットだ」と教えてくれたので、上り始める。しかしそこは想像を絶する急さで(いや実際には見えていたのだが、想像が働かない)、少し上ると息切れする。振り向けば雄大な眺めが見られるのだが、欠点である高所恐怖症が顔を出し、階段をじっと眺めて耐える。もし日差しがあれば遮るものもなく、熱にやられたかもしれないが、幸い今日は相当に涼しく、何とか堪える。

すると後ろから若者が一人上ってきた。日本人だった。彫刻で独立する前の旅行だと言う。彼と話して何とか元気を取り戻し、上へたどり着いた。しかし一時は呼吸困難も予想され、その場合どうなったかはあまり想像したくない。

小さな寺院へ入ると仏像が安置されていた。更に少し上ると大型の仏像が置かれていた。ローマ字で南妙法蓮華教と書かれていた。横に太鼓があり、妙法寺なる字が見えたので、これが妙法寺と言うお寺が建てた寺院、シャンティストゥーパのご本尊だと分かる。またこの上にストゥーパがあるのだが、これは東南アジアスタイルで、日本的ではないが、確かに日本の寺院が建立したものらしい。後である日本人僧がこの寺を自分の物にしてしまったと聞き、驚く。事情はよく分からないが、日本の仏教はどうなっているのか疑問が広がる。

帰りは安全策でメインの道をゆっくり降りる。途中から何故か雨が降り出す。ここラダックで雨とは貴重な体験だ。と言ってもホンのパラパラだが。麓にはいくつかゲストハウスもあり、エコを謳っているものまである。如何にも西洋人が好きそうに作られている。街より値段も安いのだろうか。日本人はこういう所で一日ぼーっと過ごすことは耐え難い。

道を歩いていると反対側から車が通り過ぎた。どうやらタクシーだったようで、停まる。場所を告げると150rpなら行くと言う。悪そうでもないし、道も知っているし、何より疲れたので、送ってもらう。僅か10分で我が苦難の巡礼の道は逆戻りできてしまった。何とも言えない、いやそれが人生である。

レイの街に入り、メインバザールで降りる。10rp払ったそうだ。ヒッチハイクは安い、それとも彼女たちが尼僧だからか。メインバザールを歩く。サンダルと帽子を調達するためだ。サンダルは至る所で売っていたが、ちょっと良さそうなのを700rpで、帽子は300rpで購入した。いずれも小さな店。2人が簡単な値引き交渉はしたようなので、そのまま言い値で払う。尼さんの前でお金の話はどうかと思う自らの心境が新鮮。

レイ・ジョカンと言う寺院に入る。僧侶にとって寺院は基本。お堂がかなり広く、レイで僧侶が一堂に集まる場所だそうだ。但し尼僧は建物の外で祈るらしい。尼僧の地位向上の道のりは長い。

帰りに彼女達がパン屋に寄る。クッキーを売っていたので、1㎏買って皆へのお土産にする。2人は別にケーキを買っていた。レイの街中には同じ年ごろの女性が着飾り、髪の毛も伸ばして、おしゃれをしており、2人の気持ちがかなり気になっていたが、ケーキを選び姿を見て、やはり女の子であると少し安心した。

帰りはタクシーを交渉。130rpとなった。10分ほどで帰還。1時半に出発して7時に到着したのだから結構長旅。今日は楽しかった、と素直に言える旅であった。

夕飯後、ハーディと話す。彼女はインドの女性問題を学ぼうと思ったが、西洋人は受け入れられないと考え、ボランティアで英語教師をしながらインド各地を歩いている。2年間はインド国内に留まる予定。アメリカ人は5年間有効ビザが貰えるが、6か月ごとに更新する必要がある。一度国外へ出てしまうと2か月間は再入国不可と言う例のルールにより、インドに戻れなくなる。

彼女は報酬が無いのだからかなり質素な生活をしており、ヒッチハイクもよくやるとか。タクシーは高いから乗らないなど、外見からは想像できないほど、タフである。その夜は一晩中電気が来ており、初めてシャワーを浴び、洗濯した。しかしほとんどお湯は出なかった。それでも3日ぶりのシャワーは、体を元気にしたようだ。

シェイまで15分程度。バス代も10rp。シェイパレスと書かれた看板の所からマニ車を押しながら上る。10-15世紀までこの地がラダックの都であったが、何故か王宮は1600年代に出来、1800年代に王族が転居するまで使われたらしい。現在王宮に住人はなく、荒れていて見学は出来なかった。

しかし周囲の景色は素晴らしい。圧倒されてシャッターを切る。珍しく雨が降りそうで、風も強くなり、その気候の変化が美しい景色を生み出している。寺院の方にはこちらも2階建ての仏像が安置されている。

下に降りるとスーザンがティクセに戻り、泊まると言い出す。確かさっきTさんが明日の朝大きな礼拝があると言っていたが、彼女はそれに関心を持ち、戻ることに決めた様だ。それにしても何という柔軟性。やりたいことは直ぐに行動に移す。この行動力は今の日本に欲しい。

それにしても問題はバス。来た時のあの混みようで、スーザンは無事降りられるのだろうか、いや乗ることが出来るのだろうか。まあ1度行った場所なので、大丈夫だろう。バスは来なかったが手を挙げると小型トラックが停まり、彼女は急いで荷台に駆け上がる。凄い。

レイに戻る我々の方も一向にバスが来ない。他にも数人がバス待ちしている。すると突然スーザンがさっき乗ったものと同じ小型トラックが停まり、皆が駆け出す。私と西洋人男女は荷台に駆け上がり、ツァモとスタンジンは何とか後部座席に収まった。

夕方の風に吹かれながら、荷台にいる気分は最高であった。フランス人とオランダ人の男女も気分は同じだったようで、妙にはしゃぐ。道はレイに近づくにつれて、平らになり特に苦痛もない。陸軍の演習場や監獄なども見え、これまでと違った風景を目に出来た。

トラックが急ブレーキを掛けた。危うく前にぶつかりそうになった。見ると男性が車道をゆっくり歩いている。車にも全く反応せず、殆ど轢かれそうになっても歩みを止めなかった。恐らく精神的な病だと思うが、少し驚く。

我々がやって来たのはティクセという寺院。15世紀の半ば、ツォンカパの予言によりこの地に建てられたというから、歴史は古い。そして何と言っても実に雄大な景色が見える。ラサのポタラ宮に似せられて作られたとも言う。確かにそんな感じはあるが、24年前のラサ訪問の記憶は薄い。

雄大であるが、当然ながら上りはきつい。流石にポタラ宮ほどではないが、二人の尼僧の後を少し遅れ気味に付いていく。ゆっくり歩くと景色が眺められる。寺院も雄大なら、付近の風景もまた雄大。やっとお寺の入り口に到着したところ、スーザンとレイで同じ宿だと言う日本人に出くわした。

このTさん、奥さんがタイ人。アメリカ方面で30年仕事をした後、50歳でリタイアし、タイのチェンマイに移り住んだと言う。こんなところでロングステイの大先輩に会うとは。Tさんはロングステイではなく、永住するとのことだが、既に10年をチェンマイで過ごし、かなり気に入っている様子。チェンマイに来ればと誘ってくれる。これは面白い。

Tさん夫妻は奥さんが仏教徒。毎年ネパールやインドなどを訪ね歩いていると言う。何か月も前から飛行機を予約、相当安い費用で来ている。今日もこの寺院に泊まり、明日朝の大礼拝を見学するのだとか。なかなか面白い。奥さんはまだ若く、英語も日本語もできる。今は日本人にタイ語を教えていると言う。

この寺院の拝観料は30rp。一番の見所はチャンパ大仏像。1階2階吹き抜け、2階で見るとお顔だけが出ている。高さ15mはラダック最大。2人のガイド役は尼僧であり、当然熱心に祈りを捧げる。そしてどんな時でも右から回り、全ての仏像には礼拝する。T夫人はタイ式の祈りを捧げる。色々と違いがあって面白い。Tさんと私は何もせず、不信心が暴露される。

他にも壁画などがあり、西洋人観光客がガイドの案内を聞いている。アジア系では韓国人は見掛けたが、日本人と会うことはなかった。日本人は関心が無いのだろうか。簡単な博物館があり、バター茶を作る機器などが展示されていた。ツァモとスタンジンには写真を一緒にと言うオファーがいくつもあり、人気者に。尼僧が珍しく、かつチベット的だと受け止められている証拠だ。でもインド人が少し偉そうに写真を撮っていると何だか少しムッと来てしまうのは何故であろうか。

ティクセに分かれを告げて、またバスを待つ。シェイに行くらしい。シェイと言えば、今回色々とアレンジしてくれたSMさんのご主人の故郷であり、現在娘さんが当地に滞在していると聞いていた。今度はバスもすぐにやって来て、しかも席に余裕があった。ラッキー。ラダックの交通はよく分からない。

昼ご飯後すぐにP師から「今すぐ出発」と言う指令を受ける。ツァモとスタンジンと言う2人の若手尼が同行。スーザンも同行することになる。この2人は8月頃からダラムサラの学校へ入り、6年間医学を勉強するらしい。6年間は帰られないつもりで一生懸命勉強して、チベット伝承医学をマスターしてくると言う言葉に胸を打たれる。明治青年の志のようではないか。

先ずは歩きで空港道路へ。10分近く歩いてようやく売店があり、水を調達。1ℓ15rp。店の前に車が止まり直ぐに乗り込む。これがタクシーか。座席は対面の4人乗り。いすゞ製。10分ほどでバスターミナルに到着。ターミナルと言っても広場にバスが数台停まっているだけで、行先も分からない。一人で来たらとてもバスを探せないだろう。彼女達も懸命にバスを探しているがちょうどよいのが無いらしい。

仕方なく1台に乗り込む。運よく席はあった。しかし隣のおばさんはかなりの巨体。何とかしりを突っ込むとおばさんも嫌な顔をしながら笑い出す。こちらも申し訳ないので席を立とうかと思ったが、どうやら席は確保しておいた方がよさそうな雰囲気でそのまま大人しく座っている。

ところがバスはいつまで経っても発車しない。運転手も来ない。この際修行だと思って黙って座っている。こんな時は非常に暑く感じられる。時々風が吹き込まなければ気分が悪くなっていたかもしれない。スーザンは前の方で地図を広げ、何やら地元民と話をしている。西洋人はこういう時に有利だと感じる。そうこうするうちに運転手がやってきて、そして駆け込みで乗り込む乗客ですし詰めになって発車した。しかし直ぐまたバス停があり、乗って来るので、本当にギューギュー詰めになる。確かに今や隣のおばさんのプレッシャーの方がかなりマシになってきた。

バスは途中で何度も停まり、客が何とか降りていく。しかし不思議なのはどうやって料金を払っているのか。人が多過ぎて見えない。郊外に出ると一面の原野と爽やかに聳える多くの山々。風景を楽しみたいがその隙間は少ない。とうとう降りるとの声がかり、客を押しのけて下車。すると若者が車掌として集金している。なるほど、いや当たり前か。

8.ラダック4日目

食べることに集中せよ

朝目覚めるとまた少し頭が重い。しかし既に経験済みなので特に心配もせずに体を横たえる。7時前にお湯が運ばれて来て起き上がる。お湯を飲んでトイレに入るが、なぜかうまく出ない。何となく水分が足りていないように感じる。ここラダックは年間降水量が84mと極端な乾燥地帯である。バター茶などを頻繁飲むのも乾燥から身を守るため。東京ではリップクリームを持っていくようアドバイスされたが、普段つけ慣れないものをここで使用するのは少し怖い。

8時前に朝食。今日はチャパティとカブの煮込み。カブは葉っぱもしっかり入っており、健康食という感じがする。この食べ物、昔おばあちゃんが作ってくれた味に似ていて、驚く。ラダックは何となく日本に近い。そんなことを考えていると、当然一人の男性が腰を低くしてP師に近づいてきた。こちらが目を疑うほどに、その男性は日本のおじさんだった。しかし次の瞬間ラダック語が発せられ、間違いであることに気が付いた。おじさんは恭しくP師の横に座る。P師は彼の脈を取る。これはチベット伝承医学の手法と聞いている。そしてあとは一緒に食事をし、少し話して薬を貰って帰って行った。聞けば数年前、体が全く動かなくなる重度の障害に見舞われたが、今基本動作は正常に戻っていると言う。

ハーディと話をした。彼女は携帯も持たず、ネットも時々チェックするのみ。現代は忙し過ぎる、携帯やネットから解放されて初めて、こちらでの生活をエンジョイできると言う。全くその通りで、Social Networkと称される電子媒体が疑似世界を作りだし、人々はその中で、何かを埋めて生きている。ここラダックでは全てがリアル、である。一つ一つの生活、例えば食べるとか、寝るとか、そのような行為に集中できることがより重要であると思える。疑似的な行為はどうしても注意が散漫になる。これが心のバランスを不安定にしているような気がしてならない。

P師は朝から忙しい。皆に指示を出し、ネットを何とか繋げて、どこかへ返信している。私は彼女の時間が空くのを気長に待つ身である。するとオランダ人のスーザンなる女性が入ってきた。彼女は日本の状況を熱心に聞いてきた。弟が原子力関連の教授とかで、色々な情報が入ってきているようだ。スーザンに私の時間を譲り、退散。読書に励む。

あの新入り少女の表情が少しずつ変わっているのが見て取れる。今朝はついに彼女が笑顔で「おはよう」と言ってくれた。それでもチャイを入れたカップを持つと一番端に行き、相変わらず雪を頂く、山を眺めている。どこか私の子供の頃を思い出させて、やるせない気分になる。

昼前にネットを少し触り、ご飯へ。今日は豆煮込みをご飯にかけて食べる。これはかなりいい味だが、午後の外出に備えて控えめに食べる。スーザンとハーディは楽しそうに話している。彼らが話している方が英語らしく、聞き取りやすいのは不思議。

午後ネットを1時間半使う。これはここでは最高に贅沢なこと。今日はブロードバンドの機嫌が良い。昨日の分までアップしたり、メールに返事する。8月の新疆行きのためのパスポートコピーを送れずに困る。

その間に午後の予定であったハーブ園訪問に置いて行かれる。特に不満もなく、1時間午睡。4時過ぎに読書していると、改装中の2階から落としていた大量の木材処理が始まる。初めはワーカーの女性が一人で大きな丸太を担ぎ出す。すると尼僧たちが少しずつ作業に参加し始める。しかも皆やらされていると言った感じは全くなく、楽しそうに遊びながら運んでいく。この分け隔てのない感覚、日本は忘れている。共同作業は清々しく終了。

因みに改修現場のワーカーたちはネパール人。一人がヒンディー語で話し掛けてきたが対応できなかった。彼らも故郷を離れて出稼ぎ中。特に若い女性は顔にスカーフを巻き、重労働を強いられているのは、厳しい。と言ってもここの尼僧さん達も同じような作業を手伝ったわけだから、驚くことではないかもしれない。それにしても経済的な理由だと思うが、彼女らの心情を推し量ることは出来ない。

P師が戻る。午後急患が発生し、外出していたらしい。それで置いて行かれたのかもしれない。P師によれば、昨年の洪水でここの建物も1階はほぼ浸水、2階は屋根の構造が弱く、上から大量の水が振り込んだと言う。子供たちは1階の瞑想室に一塊で寝て、年長組は夜通し、水を排除したらしい。その際、中央の建物が大きく破損し、今回の改修となった。これには日本からも援助者がいるらしい。

この建物、折角改修するのだからということで、ここの2階をコミュニティホールにすると言う。昨年の水害で、LNAはいち早く被災地にクリニックを設置(2年間)、薬と安らぎを提供した。特に精神的に大きなトラウマを負った人々の話を聞き、癒しを与えたという。その関係を切ってはいけない、その発想からコミュニティホールを作り、日頃から接触しようとしている。この辺りは日本でも見習うことが出来ると思う。

その他通常活動の一環として100以上グループを訪問。「信じる心」を説いて回る。心が良くなると体の回復は格段に速い。例えば人生に絶望して自殺しても精神は残るもの。ラダックは山間地帯であり、規模も小さくこのような考え方をシェアするのは容易。生活をスローにして、平和的に送ること。これが理解されれば、回復は早いとのこと。

初日から注目していた少女が服を着替えていた。水やりの役割が与えられたようで、少しずつ馴染み始めている。そして作業には参加しないが、年下の子達と「せっせっせのよいよいよい」と言った感じの遊びに加わった。P師によれば、精神的に少し障害を持っている。まだ皆には馴染めないが、ここに居ればいずれはよくなる日が来る、と思える。

作業は総出で終了。するとご褒美なのか、チャイとパンが提供され、皆で食べる。この雰囲気がまたよい。皆で分け合う。私は作業していないが、分けられる。いま日本の少女たちにこのような作業を命じれば大変なことになるだろう。「なんで私がこんなこと・・」とのフレーズが出て来るに違いない。では「なぜするのか」説明できれば彼女らはするだろうか。「人を殺してはいけない理由」を説明できず立ち往生する大人とどこか似ており、日本はどこか空しい。

夕飯前にスープが配れる。これを食べれば夕飯不要と思える。今日は皆作業があり、お祈りの時間が遅れたようで、夕飯は9時ごろとなった。P師は忙しそうに明日の予定を告げて出て行った。彼女は夕飯を食べる時間があるのか、頭が下がる。

夕飯はダース・トックと呼ばれる雑炊。夜は消化に良いものを食べて早く寝るのだ。チャイも出ない。理に適っている。1椀で十分だが、代わる代わるもう1杯食べないかと聞きに来てくれる。これも一つの奉仕なのだろうか。皆何となく楽しそうに食べる。変な言い方だが、日本でこの粗食を楽しそうに食べられる家庭は真に幸せなのだろう。今日は夜9時半でも電気がある。実に有難いことである。

途中で2人もお客さんが来訪。その忙しさが分かる。そして私はキーワードを尋ねる。茶については、チャイはチベット発祥。インド人が言っているチャイとは英国風ミルクティ。こちらでは刺激の強い紅茶葉は使わず、しかもミルクとバターを半々に入れる。バターには心を落ち着かせる作用があり、効果的。但し一日に何杯も飲むのはよいとは言えない。

ロングスティについては、確かにラダック人にとってこの地は平和であり、来世を考えるのに最適。しかし外国人に対してはビザが出ないので、定住は不可能。タイあたりに定住し、時々来るのが良いのではないか。

また昨年当地を襲った洪水では、多くの人が一瞬にして家族が流され、家や財産をすべて失い、相当な肉体的、精神的なダメージを蒙った。今も復興に取り組んでいるが、仏教がベースにあるため、全体の80%の人が今回の水害をポジティブに捉えており、今後の生き方を見直す良い機会だと言っていると言う。これは凄いことだ。

P師は日本に2度行ったことがあるが、日本の仏教にはかなりのショックを受けており、「あれは我々の仏教とは違う。中国・韓国経由でもたらされた別の物だと思っている。前世や来世を考えない生き方は我々とは明らかに違う。」と述べている。

確かに5年前に東京で会った時にも「日本のお坊さんの仕事は我々とは違う。彼らは人が死んでから葬儀に出掛ける。我々は日頃から人々と接し、病があればその治癒に務め、もし死が近づけば駆けつけ、最高の状態で次の世へ送り出すのが仕事だ。」と述べており、強い印象を受けている。日本人が今求めているのはこのような宗教ではないだろうか。

また「メディアは最悪。皆に見ないように伝えている。自分も10年は見ていない。」とキッパリ。ニュースになっているのは、殺人や政治、金儲けなど、自分たちの生活には関係がない。ニュースを見なければ1日8時間修練できる時間が増える。もしニュースを見るなら、それは「痛みを感じるため」。

ラダックの良い所はインドでありながら仏教がメジャーであること、最近はカーストの概念もなくなったこと。

昼になる。ナスを煮たものとご飯。味付けは美味しいが、枝が付いている物が入っており、取り除いて少しずつ食べる。これも天然の果実であろうか。

7.ラダック3日目

ラダック尼僧協会(LNA)とP師

朝は無理せず、ゆっくり起きる。食欲もあり、チャパティと白身の卵焼きを頂く(基本的に卵の黄身は食べない)。頭痛は殆ど消えていた。体調が良くなると少し乾きが出て来た。ここで普通ならば冷たい水が飲みたいところだが、ここにはボイルウオーターしかない。チャイもあまり沢山飲めない。電気も来ておらず、唯一ある洗濯機も使えない。数人が手で洗濯を始める。

午前8時半にP師からお声が掛かる。P師の歩みやラダック尼僧協会(LNA http://www.ladakhnunsassociation.org/)設立の経緯などを伺う。1996年に設立された協会は尼僧の減少に危機感を覚えたP師らが政府や社会に働き掛け、尼僧の地位向上、社会への貢献を掲げて理解を得た。海外のNPO団体の支持も仰いだ。

現在ラダックには1500人ほどの尼僧がおり、協会には28の尼僧院が所属している。基本的には30歳以下の尼僧が多く、小学校から高校まで学校に通うもの、田舎で学校に行けない場合は尼僧院での勉強、そして希望者にはインド各地での勉強の機会が与えられている。実際私がお世話になっている尼僧院でも高校に行くものが5人、結構遠くまで通っている。小学生、中学生も時間になるとバスに乗って通学している。

話の中で特に興味深かったことは、P師が幼い時から尼僧を目指したこと。父親の死で医学に目覚め、ダラムサラの学校に入ったこと。当時ラダックでは尼僧になることは家事労働者や奴隷のようになることを意味しており、決して普通は勧められる境遇ではなかった。それを彼女達は変革した。この尼僧院の土地も政府から提供され、援助も受けている。徐々に周囲の認知度も上がり、今では女の子の一人は尼僧にしてもよいと言う家も出て来た。実際LNAに来る子達は、貧しくて養えないからと親に送られるわけでもなく、ある程度の年齢であれば自発的にやって来ると言う。これはミャンマーなどで聞いた話とは大部異なり、意外な感じがした。

チベット伝承医学も治めたP師は近くにクリニックも開き、人々のために尽くしている。薬は自分たちで作っている。実は私がこの尼僧院に到着してからずっと響いていた音がある。見ると老人がひたすら穀物を砕いているように見えた。それが実は薬草づくり。目が悪いその老人にも役割を与えている。その作業は実に大変なものだと思うが、老人は一心不乱に行っている。そのような生き方もあるのだろう。4時のお茶で音が停まった。恐らく彼の今日の仕事は終わったのだろう。でもその仕事は永遠に続く、まるで自分の人生を打ち付けるかのように。

6.ラダック2日目

高山病寸前

6時前に起きたが、体調がすぐれない。7時になると小さな子達(6-8歳ぐらい)4人が教科書を持って2階に行く。ハーディの部屋で朝のイングリッシュレッスンだった。これだけ小さい時から英語をネイティブから習う機会があるのはよいことだ。朝ごはんはチャパティにラダックのベリージャムやピーナッツジャムを付けて食べた。美味しかったが、その後体が重くなり、少し頭が痛い。うーん、来るものが来たのか。

今回は特に予防もせず自然体でやって来た。P師の診断を受ければよい、ぐらいの軽い気持ちで来たがP師はまだ戻っていない。どんどん体が重くなり、寝込む。本を読む気力もない。PCに触る気も起らない。昨日読んだ五木の本にあった「人生の苦しみ」を味わい始めた気分。兎に角ひたすら寝る。ランチも取らず、お湯も飲まず。日中6時間も寝たのは久しぶり。それでも回復せず、難渋する。

夕方ようやく起き出し、チャイを飲む。そこへとうとうP師が帰ってきた。南部へ行っており、車で1日12時間掛かるところを8時間で止めて1泊したため、遅れたと言う。それにしても車の荷台から大量の物資が降ろされる。何か調達したのかと思ったが、ガスボンベに鍋釜を見るとそれが野宿のための必需品であることが分かる。

今回は各地で宿泊先を提供してもらえた、というが、南部の山間部がどんなところか、およその想像はつく。それでも彼女たちは活動を続けている。これは凄いことではないか、と思う。そしてこれだけの困難なことをしながら、私のような者にも気を配ってくれるP師の本当に凄さを少しずつ感じ始めた。

本日ネットは繋がらず、P師も困った様子。私も何か重要な連絡でもあればと気をもむところだが、今はいつでもポジティブ。明日にしよう。相変わらず食欲はなかったが、スープは飲むよう言われ、無理やり口に入れる。そして夕飯も食べずに寝入ってしまう。

そういえばお土産に渡したヨックモックのお菓子が私の元にも回ってきた。見るとビニールの包みがパンパンに膨らんでいる。私の体もパンパンなのであろうか。やはり気圧が違うことを実感した。