別れの朝

朝が来た。ラダックに来てから11日目。とうとうこの地を離れる日が来てしまった。昨日の送別会の余韻もなく、僧院の朝は淡々としている。尼僧は夜が明けるとお湯を持ってきてくれる。その後、熱いチャイも運ばれてくる。これはもう毎日の日課である。それが今日で途切れることには、大いなる感慨がある。

朝ごはんの支度が出来た、と呼ばれる。まだ6時過ぎだ。僧院の朝ごはんは8時からだが、私のために特別に用意してくれていた。しかも食堂には既にP師が座っていた。私に付き合うために来てくれていた。

ここの生活が非常に気に入ったことなどを伝えると、「いつでも来たければ来ればいい」と言ってくれる。そしてここで得た生活体験をこれからの生活に生かしたいと言うと「それは難しいこと。都市生活者に戻れば、すぐに元に戻ってしまう。それでもここの生活を忘れないようにすることは大切」と助言してくれた。

実際にデリーに行き、そして香港に行く頃には、この生活は思い出すものの、素食や自然な睡眠、安定した心など、全く顧みられなくなっていた。人間、そう簡単に変化できるものではなく、また簡単に安きに流れる物。恐ろしい。

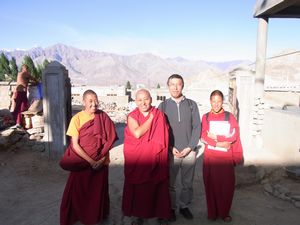

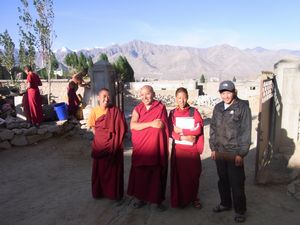

出発の時間が来た。車で空港まで送ってくれる。皆が集まってきて、さよならを言う。しかし別れを惜しむ時間は殆どなく、車は動き出す。何人に手を振ることが出来ただろうか。いや、仏教は一期一会、会う時は会うし、別れるときは分かれる。

昼寝をしている内に皆帰ってくる。何となく安心。ここの生活も10日になり、かなり馴染んでしまっている。日本では、誰かが帰ってこなくても、一人の生活でも特に気にも掛けないが、ここでは家族の帰宅を待つ気持ちが出る。日本と言う社会が、まさに「関係」を失った孤独な社会に見えてくる。

実は私にとって最後の晩は、イギリスの女子高校生の最後の晩と偶然重なっていた。お別れ会があるというので、皆ウキウキしたり、緊張したりしていた。何だか自分まで緊張していた。

P師が私の部屋の前の椅子に座っていた。彼女は決して「今晩が最後の夜ですね」などとは言わない。実にさりげなく会話を始めた。「あなたの子供達はもう十分に分別がある歳。あなたが家族に対して全責任を負う役割は終わった」。会社を辞めたことに対する回答だった。

「日本で仏教を学ぶのは難しい。環境的に整っていない。もし本当に勉強するならインドへ来なさい。でもダラムサラのように西洋化された場所はよくない。バラナシなど、仏教の聖地に可能性がある」

「不必要な情報は捨てなさい。これまでのご縁を整理するのもいいでしょう。でも無理にやってはいけない。離れていく人とは自然と離れて行くもの」

「日本も今回の震災を契機に少しずつ変わっていくでしょう。でも、急激な変化、目に見える変化だけを追い求めてはいけない。精神的な構造変化はそんな簡単には起こらない」

こんな話を聞いている内に、夜が更け、お別れ会が始まった。尼僧たちは、英語で司会を務める子、歌を歌う子、踊る子など、一生懸命、エンターテイナーになろうとしていた。正直決して上手くはないが、それはある種の感動だった。

P師が言う。「尼僧がここで踊りを踊ることなどありません。でも彼女達は自分が楽しみ、相手を楽しませるために、一生懸命やっています」何だか、楽しいはずが泣けて来た。

14.ラダック10日目

今までの生活は一体なんだったのか

朝起きると外が騒がしい。どうやら女子高校生がピクニックに行くらしい。私は相当に寝坊したらしい。一緒に連れて行ってくれるのかと思ったが、あっと言う間に置いて行かれる。P師一行も講義に出掛けて行き、更に学校に行く尼僧たちも出て行ってしまった。こうなるとこの尼僧院は静まり返る。

唯一物音を立てているのが、あのおじさん。朝から夕方までひたすら何かを砕いている。穀物だと思っていたが、どうやらそれは医療で使う薬草を砕いていることが分かる。きっとハーブ園から採って来た物だろう。それにしてもお寺の鐘の音のように音が響き渡るが、誰も反応しない。そしてそれは果てしなく続く。

お昼になっても状況は全く変わらず、おまけに電気も来ていないので、PC使用も控える。そうなると読書しかなく、3冊の本を並行して読んだりしている。初めて完全に時間を持て余す。

2時頃、おばさんが食事を運んできた。私のために例のクッキングチームが作ったスパゲティとサラダ。物凄い量だが、ペロッと平らげる。それはラダックで初めて感じたストレスのせいだろう。やはり人間、ストレスがあると食べる。誰にも構われない生活は理想的とも言えるが、そばに誰もいない生活はストレスになると言うことか。

自ら色々なことを考え出す。ここでは朝お湯が配られて目覚め、シンプルではあるが実に満ち足りた食事を三食頂き、電気がある時はPCに向かい、無い時は読書。ネットが繋がる時は1時間ほど、メールなどをチェックするのみ。そして尼僧より昨年当地を襲った洪水の様子とその後の人々のポジティブな対応を聞く。話の中で何度も「Positive」「Improve」という言葉があり、我々にも何かを訴えかけて来ている。「各人がエゴを消し去ることが大切」、実に難しいこと。

ここにいると、今までの生活は一体なんだったのか、と思ってしまう。電気が無ければ寝てしまう、車が無ければ歩いて行く、シンプルライフを実行する方法はないのだろうか。「エゴ」を少しずつ消していけば、何かが変わるのだろうか。

午後はP師の甥が迎えに来て、僧院を離れ、田舎の一夜を過ごせるとずっと待っていたが、何故か彼は来なかった。6時過ぎに講義から戻ったP師も怪訝そうに「まだ来ないのか」と言ったきり黙る。その後は切り替えて作業を始めた。

その作業とは私の部屋の前に干されていた小型ストゥーパの置物の色塗り。P師は本当に何でも自分でやる人だ。既に夜の闇が迫り、見えにくい中、黙々とペイントしている。私はただ黙ってそれを見ていた。一体何のためにこれを作っているのだろうか。何かの資金作りだろうか。

その内、尼僧たちが数人P師を囲み、黙って作業に参加し始める。いよいよ暗くなると灯りを取り出す。「これはね、イギリス人女性高校生へのお土産」P師が呟く。そうか、お土産か。本当に心づくしのお土産である。貰った方はまさかここまで熱心に作っているとは思わないだろう。またそれを知らせるつもりは尼僧にはない。この関係、実に美しい。

突然電気が落ちた。自家発電を除き、一斉に暗闇が広がる。何となく上を見上げると、これまでに見られなかったほどの、夥しい星が空に煌めく。ラダックといえども電気があれば見える星は限られていたのだ。それが暗くなればなるほど、星の数が増す。いや、星の数は元々同じだが、人間がその数をどんどん減らしてきたのだ。

そんなことを考えていると、ふと電気が点いた。空の星は急速に消えていったが、尼僧の作業には何の変化もなく、相変わらず黙々と続いていた。

レイの街に行く。目的は携帯のSimカードを買うことと、チベットの名物料理モモを体験すること。一人で街に行くのはこれが2回目だが、食事を一人で取るのは初めて。前回と同じ道を歩いて行く。2回目となると足取りも軽く、45分でレイの街に到着。

先ずはSimカードを求めて、携帯ショップへ。私は明日デリーに電話し、デリーでのスケジュールを立てなければならないので、携帯が必要なのだが、携帯ショップ2軒で聞いた所、レイで買ったカードでは、デリーに行ってからは使えないとの結論。これは意外な話で、デリーで買った携帯はインド中で使えるので、恐らくはセュリティー上の問題ではないかと勘繰る。実は後にデリーでSimカードを手に入れるのも一苦労。インドでのテロ対策は相当に厳しい。いずれにしてもカードは諦めて、LNAで借りることにした。

昼時となり、レストランを探す。イタリアンなど西洋料理屋が主流。欧米人に合わせている。私が食べたかったのは、モモというチベットを代表する餃子。ようやく見つけた1軒で注文するも、なかなか出てこない。折角なのでベジのモモを食べようとしたが、生憎ホウレンソウチーズモモしかなかったため、チーズを抜いてもらったのがいけなかった。結局出て来た物は、小籠包のようなものだが、流石にホウレンソウだけでは味気ない。失敗に終わる。

レストランのテラスに座り外を眺める。横には小川が流れていたが、一生懸命洗濯に励む男女がいた。どうやら、洗濯屋のようで、次々と洗っていく。これは結構重労働だと思う。一人若い女性が小さな子供を連れてこの作業をしていた。やけにその子が気になってしまった。

13.ラダック9日目

真の教育とは

朝起きるとちょうどP師が女子高生に話をすると言うので行って見た。12人の高校生はジュータンの上に座って、神妙な顔で話を聞いていた。心が原動力となって体を動かすといったメカニズムから、心の平和が重要であること、五感を研ぎ澄まして感じ取ることなど、時折ユーモアを交えた、大変為になる講話であった。

彼女達はWorld Challengeというイギリスベースのプログラムでやって来た学生であるから、普通の若者より意識は高いと思われる。それにしても4日間ここに泊まり込み、尼僧と生活を共にし、理解を深めると言うことは、将来必ず役に立つことだろう。日本の学生にもこのようなプログラムを活用させ、受験に役立つかどうかではなく、真に必要な物事の道理などを世界ベースで体験させるべきである。

「真の教育は」などと言うつもりはない。しかし現在の日本の教育は正直言って教育ではない。ファミレスやコンビニでマニュアル通りことを進めているのと変わりはない。学校も役所もある意味では子供をバカにしている。そして結局自分たちが何をやっているのか分からなくなっている。子供は自分で考えさせる、体験から学ばせる、世界で生きて行ける人材は決して受験勉強からは生まれない。

イギリスの教育システムはよく知らない。それでも高校生をここまで連れてきて、体験させるのは、さすがと言わざるを得ない。日本でこれをやろうとすれば「学校の責任」がまず問われ、学校側もリスクを取らず、実現できる感じはまるでない。

それにしても質問が出なかったのは、流石に内容が十分には理解できなかったのだろうか。それともシャイな一面を見せたのだろうか。それでもこの体験は将来必ずや思い出され、そして彼女らの財産となる。

かなり疲れた気分だが、一方体が興奮しているのか、何か体を動かしたい気分。と言ってもすることはないので、外で読書。すると向こうの端で一番小さい2人が洗濯機を動かしていた。私も貸してもらうことに。しかしこのサムソン製の洗濯機、今では日本ではお目に掛かれない二層式。どうやって動かすのかすらよく分からない。

子供たちに聞きながら、やってみる。先ずは水を汲んでくる。これだって結構重い。その水を洗濯機に入れ、洗い物と洗剤を入れる。15分の表示の所に回した。しかし15分では不十分のようで、また10分追加した。盥を持ってきて洗濯物を取り出し、隣の脱水に入れる。はずであったが、何とここで停電。仕方なく、洗濯物を自らの手で絞る。まだ終わりではない。洗った水を抜く。その際、ホースを水受けに突っ込み、全て抜き取ったら、その汚水を外に撒きに行く。これも結構重い。最後にもう一度少し水をくみ、洗濯機をきれいに掃除する。

今の我々の全自動では考えられない作業だ。しかもこの電気洗濯機を使っているのは小さい子だけ。大きくなれば、皆手で洗っている。我々はこういった作業を体験し、電気の有難味を感じる必要があるかもしれない。

後日来日中のインド人と電気屋さんに行った際、洗濯機の話をした。「インドには全自動なんて考え方はない。どこまで機械にやらせて、どこから自分でやるかを考える」と聞き、なるほどと思った。我々は機械を使いこなしているようで実は振り回されている。

因みに日本では流行っている「ドラム式洗濯機」を見たインド人は「これはインドでは流行らない。何故なら停電になった時に洗濯物取り出すと洗濯水も一緒にこぼれ出るから」という。確かに本日も途中で停電になった。我々は自ら考えなければならない。

アルチに向かう。中学生の息子も夏休みということで、付いてきた。因みにP師妹は高校の教師と言うことで、夏休み中で在宅していたらしい。サンポーからアルチはそれほど遠くなかった。アルチの村に近づくと、小麦が収穫されており、何だかひどく懐かしい田園風景がそこに出現した。

この村はとても小さく、アルチ寺院周辺は狭い道しか通っていない。ところが西洋人を中心に大量の観光客が押し寄せており、車を停めるのすら難儀な状態である。ラモは我々に先に行くように命じ、駐車スペースを探す。中学生の先導で寺院を目指したが、更に狭い道を通って出た所は農家だった。彼もきっと何年も来ていなかったのだろう。頭を搔いて謝る姿が可愛らしい。

ようやく寺院に辿りつくと、ランチタイムの表示。1-2時は閉まっていた。ラモを探すと一番突き当りで我々を待っていたが、どうにも仕方がない。この付近は、これまでの寺院とかなり異なる。先ず規模が小さい。佇まいが古めかしい。これは観光客に好まれそうな雰囲気を持っている。

暇を持て余して座っていると、中学生がアプリコット(私にはプラムに思える)を木からもぎ、くれる。口に入れるとかなり酸っぱい。彼の家で食べたものとは大違いだ。その間にも続々と観光客が集まってきて、2時にはかなりの人数になる。

ラモは混雑するメインを避け、横にある3つの堂からは入ろうとするが、どうやらチケットを買わなければならず、メインに戻って行った。因みに尼僧はどこでも無料のようだ。中学生が先頭で入る。彼はきちんとした礼拝を行っており、流石と思わせる。信心が無ければ、付いては来ないだろう。

このお堂に入って、私は目を見張った。これまでいくつかの寺院へ行き、堂内の壁画を見てきたが、そこには全く異なる壁画が存在した。かなり暗いせいもあるだろうが、相当古いと言うこともあるだろう。そこには渋い曼荼羅が四方にくっきりと描かれていた。これは驚きである。日本のどこかで見たような既視感があったが、分からない。後でP師と話すと比叡山ではないかと言う。彼女も同じ感想を持っていた。

その後も2つの小さな堂に入り、最後にメインを見た。2つの堂の壁画は損傷がかなりあり、保護が必要に思えた。メインの堂は三層になっており、三体の大きな仏像が納められていた。いずれも写真は禁止となっており、自らの頭に刻むしかない。皆がなぜアルチに行け、と言っていたかは、十分に理解できた。

そういえば参観中にも雨が降ってきた。少しずつとはいえ、毎日雨が降るのはよいことだと思ったが、実は異常気象ではないかとの話もあった。昨日虹が出たのも、吉祥とも言えるが、昨年の洪水の再来を恐れる向きもある。自然とは難しいものだ。

P師の話の中にも、「世界中で人間が自然を破壊している。これは恐ろしいことだ。もっと自然と触れ合っていかなければいけない。」とあったが、全くその通りではないか。経済優先、便利さ優先はこの辺りで一先ず考え直さねばならない。

雨が上がると、空は真っ青になった。この景色は24年前にチベットのラサで見たあの青さだ。晴れやかな思いで、アルチを後にする。しかし駐車スペースは更にギューギューになっており、ラモは車を出すことが出来ない。最後は地元の若者が慣れた運転で窮地を脱してくれた。

サンポーで中学生を降ろし、そのまま岐路に着く。石ころだらけの高原や、道路工事の人々、そして相変わらず素晴らしい風景に目を奪われながら、車は進む。ラモは言う「最近ラダックには車が多過ぎる。昔に比べたら景色も損なわれている」と。ガソリン価格は日本より高いらしい。それでも急速に車社会になっていく。と言っても、高原の道に車が全く見えない風景を見ると、先ずは先進国が状況を改善すべきだとつくづく思う。今日の旅はこれまでの最長、8時間を超えて終了した。

来た道を引き返す。途中道なき道を行く。地元の人がゆっくりとした足取りで歩いて行く。広大な大地を果てしない道のりを彼らは歩いて行く。壮観である。そしてまた舗装された道を行く。サンポーと言う街に入る。

ここにP師の妹さんの嫁ぎ先がある。道の脇、かなり立派な家である。門を入ると2階へ。かなり広い家のようだ。手前の応接室に通される。広い室内にはジュータンが敷かれた場所とソファーが置かれており、チベット式と洋式の折衷である。

直ぐにお茶とチベット式のパンが運ばれてきた。どうやらパンを茶に付けて食べるらしい。ところがこのお茶がバター茶でどうにも受け付けない。パンだけでも十分美味しいのでそのまま食べる。するとそれに気が付いたのか、スプライトとチャイが出て来た。申し訳ない気分。続いてアプリコットを干したものと、生の物と両方出て来た。干したものは固くて噛み切れなかったが、味は美味しい。生の方は久しぶりにフルーツを食べたので、思わず3つも食べてしまう。

ラモはどこかへ行ってしまう。すると代わりにおじさんが入ってきて、ベジカレーを置く。この豆腐カレーは絶品であった。かなりの量があったが、黙々と食べる。やはり刺激が食欲を生む。おじさんはもっと食べるかと聞くが、腹一杯であった。ここに来てから腹一杯食べることなどなかったので、自分でも少し驚く。

このおじさん、P師妹のご主人の兄弟とのこと。聞けば何とバラナシにある日本寺院、法輪寺で働いているらしい。法輪寺はシャンティ・ストゥーパの妙法寺と同系列だとか。バラナシは日本ではベナレスと呼んでいる所。デリーから汽車で半日以上掛かる。何故そんな遠い所へ行ったのか、おじさん曰く、「子供の頃両親に送られた」。事情はあるのだろうが、それは凄い。法輪寺には日本人僧侶が1名常駐しているそうだ。今度機会があれば行って見たい。

えらくご馳走になってしまったが、何もお礼が出来ない。家族写真を撮ることに。P師妹、その息子、おじさん、そしてそのお母さんにラモを加えて撮った。今度写真を送ろう。

12.ラダック8日目

洪水で破壊された道をリキールへ

翌朝も女子高生と朝食。トーストと卵の白身焼き(卵の黄身は使用しない)。高校生たち、若干のカルチャーショックでよく眠れなかったようであり、中には一口も口に入れず、ただ壁にもたれている子もいた。それはある意味で正常な感覚のような気がした。

食後直ぐにラモの運転でリキール及びアルチへ向かう。今日は今回最長の長旅である。馴染んだスピトク寺院の横を通ると、2人の年配の女性がヒッチハイクで乗ってきた。一路南西に向かう。5㎞も行くと周囲に何もなく、車も全く通らない景色となる。牛がゆっくり歩いてきたりする。実にゆったりした風景。

道は平らであったが、途中かなりの悪路に出会った。どうしてこんなにデコボコになったのか、と思っていると、昨年洪水で道自体が壊されてしまっていたのだ。これは凄まじい。言われてみれば、周囲に建設中の家も多い。皆流された家を再建しているのだ。道路工事も盛んに行われているが、何しろ人海戦術、スピードに限界がある。昨年流された家を今年再建している。それまで住人はどうしていたんだろうか。日本の大震災の情景が重なり、複雑な気分となる。

レイから約60㎞、1時間半でリキールへ到着。なかなか趣のあるゴンパである。横には大きな大仏が座っている。観光客は西洋人とインド人が沢山いたが、アジア系は全く見掛けない。ここの壁画は比較的新しいが、なかなか良い。また入口付近に描かれた壁画にチベット語で何か文字が書かれている珍しい物も見られた。

この寺院は周囲に何もない小高い所に建っており、本当に周囲が良く見渡せる。天気はまさに快晴、暑くもなく本当に気持ちが良い。横の大仏も比較的新しい。見る角度によれば、空中に浮いているようにも見え、遮るものが無い大仏には迫力が感じられた。エアーブッダ。この情景を見ていると、昨年洪水で被害にあった方々も何となく救われるような気になる。人には目を上げて拝む対象が必要ではないだろうか。

寺院を後にするとラモが「バナナ食べる」とバックから取り出す。このバナナ、一体どこから来るのだろうか。小さいが熟していて美味しい。皮はどこへ捨てるのかと聞くと大きなジェスチャーで、外へ放り投げる。私は車からおり、眼下の川めがけて、思いっきり皮を投げる(ペットボトルなどは絶対に投げない)。確かに自然に帰るのだから問題はない。因みにバナナは一本5rp程度らしい。