前回北京でインドビザを取得するのに大変な労力を要した。あと一日遅ければインドへ行けなかったほどだ。そのトラウマは大きい。旅行社からはビザ代行しますとのメールが来ていたが、代金が1万円もした。自分で行けば2135円と聞き、しかもビザセンターはオフィスの近くとのこと。自ら出向く。

場所は茗荷谷の近くでありオフィスからは徒歩30分。夏としては決して近くはない。10時半ごろ行ってみると既に沢山に人々が順番待ちをしていた。申請書を書こうとすると前回の訪問地など色々と細かい項目がある。何と私は英語でデリーすら書けない。前回訪問地も書けずブランクとした。書類は一応英語書きなのである。普通の日本人には辛いのでは?

意外に早く順番が来て書類とパスポートと写真を提出。受け付けたのは実に小柄な外国人。インド人にも小さい人がいるな、などと勝手に決め込んでいたが、後で事情通に行くとあれはフィリピン人でボスがインド人にため、英語が出来てコストの安いフィリピーナが使われていると言う。知られざる東京の外国人マーケットを垣間見る。

彼女の私への質問は2点。1点目は案の定前回訪問地。英語で書けないと言ったらカタカナで書けとの指示。なーんだ。もう一つはインドを出国した後、2か月以内に再入国の可能性があると言うもの。基本的にはないと答えたが、2か月以内再入国禁止の意味はよく分からない。当然仕事の場合はOKだろうが??

そして面白いのがビザの受け取り。翌日の午後5-5時半の30分しか受け取れない。そんな馬鹿なと思うがこれがルールで例外はないと言う。実際に翌々日に取りに行ってみると5時前に屋外に長蛇の列が出来ていた。半数は旅行社の人らしく、インド人ボスに挨拶している。受取は呆気なく終わり、北京の時との違いがあまりにも大きかった。因みに北京で日数と費用が掛かったのは東京のインド大使館に照会を出すため。東京に住む外国人も同じ目に遭っている。

1.ラダックまでの長い道のり

3月のある日、思い立って表参道にあるブティックを訪ねた。知り合いのHさんが開いた店である。Hさんは本業以外にヨーガを教えるなどの副業をもっている。私のようなものがブティックに居ることはどう見ても望ましくはないが、何となく時々訪ねるのである。

その日店でお茶を飲んでいるとHさんのPCが光った。スカイプでの電話であった。相手はインドのプネー在住のA師。世の中便利になった物だ。インドと日本で顔を見ながら話が出来るなんて。Hさんが今日は珍しい人がいるよ、と言って、私を電話口、いやPC口に出した。

突然のことで何を話したらよいか分からず、「何しているんですか」という超月並みな愚問を発してしまった。当然電話しているだよ、と返って来るかと思うと、さすがA師、答えは違った。「今ドネーションの小切手を切っています」と。ドネーション、一体誰に?

「ラダックのP師、知っているでしょう」、意外な名前が出て来た。P師はチベット伝承医学を納めた尼僧、将来のインド領ラダックを背負って立つ人物と聞いていた。5年前、彼女が初来日した際、ご縁があり、東京で会っている。

「あなたも寄付したんでしょう、それならラダックに行かなければ」とA師が畳み掛ける。確かにあることで2度ほどドネーションに参加している。しかしそれとラダック行きはどう繋がるのか。頭が整理できずにいると「P師はきっと何かをあなたに見せてくれますよ、何かを。それがインド的なんです」と背中を押しだす。日本では寄付したらそれでお終い、寄付したことをわざわざ知らせることも恥ずかしいような感じだが、どうやらインドは違うようだ。

確かにP師からも「一度ラダックにいらっしゃい」とは言われていた。東京に比べて格段に空気が良いと聞いていた。そうは言っても、3500mの高地、2-3日行くわけにはいかない。最低10日は来てほしいと言われるともうお手上げ。サラリーマンの限界を超えていた。

そのサラリーマン生活を終了した今年、ちょうどA師に背中を押されて、決意した。しかしどうやって行くのか、全く分からない。A師より「夏にヨーロッパ人のツアーがあります。全て面倒見てくれるし、ヨーロッパ人がインドやチベットをどう見ているか分かって面白いですよ」との助言もあり、早速申し込む。ところが・・1か月経っても何の返事もない。おかしいなと思い、知り合いのS女に尋ねてもらうと、何と「今年はヨーロッパが不景気で、ツアー募集が中止になりました。来年また計画するのでその時に」とのメッセージを受け取る。

これはご縁がなかったな、と諦めようとしたところ、S女がSMさんに相談。SMさんはご主人がラダック人で、P師の活動も支援しており、直接問い合わせてくれた。するとP師の答えが「アクセプト」であったとのことで、あとはSMさんが色々とアレンジしてくれ、単独でラダックに行く運びとなった。

ゲストハウスに戻る。流石に色々と疲れた。Hさんが昼ごはんに誘ってくれたので、お供する。今回はゲストハウス裏の牛肉麺屋。台北に来ても意外と食べないメニューである。先ず訪ねたのは、峰圃茶荘。ここのオーナーも古くから茶荘を経営しており、かなりの知識があるということで、訪ねたが、残念ながらアメリカに行っており、不在。

そして裏道に入り、1軒の牛肉麺屋へ。そこには2010年台北国際牛肉麺節、30大店選出、などと書かれた看板が出ている。台湾はそんなに牛肉麺に力を入れているのだろうか。日本のラーメンに倣っているのか。その店は満員であり、もう1軒へ。良品と言う名のその店のオーナーはサービス精神旺盛で、しきりに写真を撮ってやる、と言ってくる。不思議だが、日本人の習性を彼は見ているのだろう。

このお店は2007年台北国際牛肉麺節第2位と書かれている。これだとどこの店が本当に美味しいのか分からない。2階に上がり、紅焼牛肉麺を注文。ついでに餃子も頼む。この牛肉麺、意外とあっさりしており、スープを思わず啜る。麺はきしめん風、美味しい。ふーん、たまに食べるとこれは美味しいかもしれない。台湾人はやはりこだわりが強い。この辺は香港人の食文化とも違う。

ゲストハウスに戻り、地下鉄で空港へ向かう。荷物があると少し大変だが、駅にはエレベーターもあり、やはり30分で到着した。料金も日本円で100円ぐらいだ。どう考えても、この安い選択肢が日本に欲しい。

今回の旅では、台湾茶の歴史に更に迫れた感はあるものの、その奥は深く、また幅もある。そう簡単に歴史は我々に門戸を開いてはくれない。

第2部完

17.茶葉伝習生と会う

翌朝恵美寿の黄さんに報告に行った。何しろ今回の旅は徐先生を紹介してもらったことから始まった。徐先生から魚池の試験場を紹介され、とうとう新井さんと働いた台湾人とも面会した。図書館から新井さんの論文も出て来た。これらのことを掻い摘んで黄さんに報告し、感謝した。

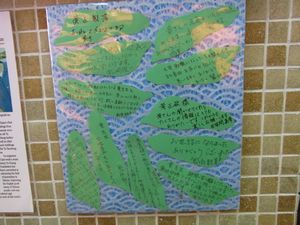

黄さんはお店の他に、公務で忙しかった。今週はドイツからの団体を受け入れるとか。また日本からは毎年2団体を受け入れているが、今年はどうだろうか、といった話も出る。どんな日本人が来ているのかと見ると、壁に寄せ書きがあり、感謝の言葉が綴られていた。その中には、あの入間の極上茶仕掛け人、H氏の名前もあった。確か彼は、台湾茶の勉強をして、萎凋に嵌り、台湾茶の製茶機を日本に買い込んで研究している。それもこの黄さんが受け入れていることが分かる。なるほど、皆繋がって来る。

私の報告に黄さんは満足しただろうか。やはり何とか本に纏めないと許されないのだろうか。但し今回の旅で、一人の人にスポットを当てて、物を書くのは非常に難しいことが分かった。出来れば台湾の日本時代に台湾紅茶で貢献した日本人たちの物語にしたいところだが、どうであろうか。

恵美寿に李さんがやって来た。彼も組合の一員。アメリカ駐在が長く、お茶貿易には精通し、流暢な英語を話す、如何にも台湾の第二世代。実は一昨日、広方園の湯さんの所に寄った際、李さんが来てくれた。話していると「林口の茶葉伝習所で勉強した台湾人を知っている」というので、無理を言って紹介してもらうことにした。

李さんは私を自分の店に連れて行ってくれた。恵美寿からは歩いて5分、道一本隔てているだけ。昔は本当にお茶屋が連なっていたことがよく分かる。ただ彼の店は輸出中心で小売りはしていないので、店の形式ではなく事務所。

そこには既に茶葉伝習所戦後2期卒業生が待っていてくれた。私が卒業生名簿を見せるとゆっくりと自分の名前を確認。その後、同級生などの名前をなぞり、懐かしそうにしている。徐に流暢な日本語で、「彼はこの前死んでしまった。この先生はいい先生だった。」などと一人ずつについて、コメントが出て来た。こちらは必至でメモするが間に合わない。

そして分かってきたことは、第2期の時代で、既に日本人の先生(研究員)などは帰国しており、先生は日本人から習っていた台湾人になっていたこと。彼の場合はお兄さんが昔の卒業生であり、お茶にも詳しく、入学は簡単だったが、一般の応募者は非常に多く、入学は難しかったことなど。当時は日本が去り、混沌とした時代。無償で勉強でき、その後の仕事にもつながる伝習所は魅力的だったかもしれない。

しかし伝習所を卒業後、皆が簡単にお茶関係の仕事に着けた訳ではなさそうだ。その中で彼はお茶の貿易を仕事とし、83歳の今も、李さんの会社の顧問と言う形で関わっている。それはそれで凄いことだ。しかし伝習所の概略は分かったが、日本人との繋がりは掴めなかった。

Hさんから以前「中和の中央図書館別館は昔の総督府図書館であり、日本時代の資料があるはず」と聞いたことがあった。場所はよく分からないが、中和まで行けば何とかなるだろうと高を括り、地下鉄に乗る。ところが駅を降りて、方向を間違えた。完全に反対の方へ行ってしまい、どこまで行っても見付からない。そういえば腹も減ってきた。仕方なく、店に入り、鳥腿飯を注文しながら、場所を聞く。随分遠くまで来てしまったものだ。ところでこの鳥腿飯、かなりイケル。台湾はどこで食べても外れが少ないのがうれしい。ただ量が異常に多い。

店のお客に図書館の場所を聞くと、怪訝そうに「なんでこんなところに居るのか」と聞かれる。私も知りたいぐらい。歩いて15分ほど戻ると駅の反対側に目指す場所をようやく見付ける。それは立派な建物だった。823記念公園という敷地内にある。823とは台湾が1958年金門島で大陸と戦って勝利した(島を死守した)戦役の開始日だとか。

1階で日本関係の資料を聞くと6階にあるとの答え。6階のカウンターで聞くと、奥から日本語が流暢な女性が出て来て応対してくれる。何と日本時代の資料はかなり電子化されていて、PCで検索するらしい。実際やってみると、驚くことに新井さんの研究論文など数点が目の前に現れた。続けて魚池や他の関係者のキーワードを入れると、かなりの資料が出て来た。そしてボタン一つでそれらがプリントされて出て来たのだ。

しかし新井さんの論文は日本語で書かれてはいるものの、専門的な研究である。一体誰がこれを見て、優れているか、役立つものか、などの判断が下せるのだろうか。取り敢えず資料としては持ち帰るが、評価の仕方が分からない。今回はそれでも資料が手にはいっただけでも、良しとしよう。結局閉館までの2時間、6階に居座り、PCと格闘した。

15.瑞泰茶荘

私には台北で17-8年の付き合いになる茶荘がある。それが瑞泰茶荘。変な話だが、そもそもはお茶を買うのが目的でなく、台湾の情報を仕入れるために立ち寄っていた。こんなことを言うと変な感じだが、台湾の経済や企業情報は公式の発表からは計り知れない部分が多い。生活実感と統計数字は離れているし、企業の真の状況がお茶屋情報で把握できることもある。

お茶屋と言うのは、江戸時代の髪結い床屋と同じように、多くの人が出入りし、様々な情報が飛び交う場所であった。しかし最近では、情勢がかなり変わってきている。瑞泰茶荘のおばさんによれば、お客さんの多くが大陸での商売になり、話が届きにくくなった。

瑞泰茶荘も5年前の移転後は、積極的に日本人観光客にも宣伝を始め、今では台北ナビに広告を打つ。そして日本で代理販売をする会社と契約、かなりの変貌を遂げている。

本日は朝10時前に出掛けたが、閉まっていたので、日曜日は休みになったのかと思った。近所で朝飯にサンドイッチを食う。ミックスサンドとミルクティ、ある種の定番である。店内は宵っ張りの台北人がようやく起き出してきた感じで、かなり混んでいた。台北という所は、朝飯も昼飯の弁当も夕飯の屋台も値段がそれほど変わらない。全て簡単に済ませる場合は、本当に安くて美味く、更にバリエーションが豊富である。

結局この日も瑞泰で昼近くまで、時間をつぶし、台湾茶の歴史についてはおばさんから、「歴史博物館」に行って見たら、との助言を得る。それはある日本人が台湾の廟を調べる際、この博物館から資料を得ていたとの情報からだった。ただ実際に行って見るとここは美術博物館のようで、お茶関係の資料は望めなかった。

14. 埔里酒廠

翌朝は特にすることもなく、ゆっくり起き、ゆっくり朝ごはんを食べた。今日もまた美味しい朝である。筍の和え物、わかめと豆腐、ナスの煮つけ、カボチャのお粥、と実に日本的。新鮮な上に手間を掛けているので、その味が染みる。

その後資料のありそうな所へ電話を掛けてもらったが、「ない」との答えを得るだけ。取り敢えずは当地での作業は終了したと判断。あとは帰るのみ。お父さんが埔里の名物を食べて行けと言う。さっき朝ご飯を食べたばかりだが、ちょっとだけならいいだろうとそれに乗る。

行ったところは米粉屋。ビーフンである。台湾のビーフンと言えば、新竹が有名であるが、こちらは麺が比較的太いという。お店は11時だと言うのに既にお客さんが来ており、家族連れなどで賑わっていた。焼きビーフンとビーフンスープが売り物ということで、今回はビーフンスープに挑戦。

所謂台湾のスープ麺と同じように、ゆで卵が入り、もやしが入る。魚丸(魚のすり身)もある。そこへビーフンが放り込まれる。これはなかなかイケル。椀は大きくないので二杯は行きたいところだが、朝ごはんが効いては要らない。おまけに名物の腸詰なども登場し、お腹は膨れるばかり。

何時に帰ってもよいのだが、昼過ぎには出ようとすると、ビーフン屋の前がちょうど埔里酒廠という紹興酒で有名な工場。見学可能とのことで寄り道する。20年前も不思議に思ったが、なぜ埔里で作られる酒が紹興酒なのか。それは台湾に渡ってきた蒋介石が故郷の酒を懐かしみ、適切な場所を探して作らせたからだと言う。という訳で地元に人は紹興酒を飲むわけではないとのこと。

1階はお土産物の売り場。酒廠が直接売っている物は、記念のボトルに入った紹興酒など。対して地元民が売り場を借りて商売する店は、酒のつまみや飴、クッキーなどお土産物を売っている。どう見ても地元民の方に元気があり、よく売れている。やはりお役所仕事は限界がある。

2階に紹興酒の歴史や大震災のおりの復興の様子などが展示されている。埔里というところはやはり水が良かったようだ。紅茶栽培でも水が良い方が良いに決まっている。酒とお茶も決して無関係ではない。

バス停まで送ってもらう。今回は埔里から台北まで直行するバスを選択。これだと高速鉄道を使う費用の半分で済む。1時発で途中、板橋で停まったが、それを入れても3時間で到着。これは便利である。因みにバスにはトイレが付いている。これは安心。

その後、埔里の図書館で資料を聞いてみたが、全くないとのことであった。そういえば、ちょうど図書館でトイレに入っていると地震があった。震度2ぐらいかと思うが、皆非常に敏感、火災報知器も鳴り出し、ひと騒動であった。12年前の記憶はまだ拭い去れていない。

夜は前回も訪れた埔里の楽活屋へ。ここは日本人Yさんと台湾人の奥さんが開いた店。Yさんも覚えてくれていて、話を聞いた。前回はランチに行ったが、今回はディナー。ビーフシチューを頼んだが、とても美味しかった。

お店は満員のお客さんで繁盛していた。我々の横のテーブルには地元では有名な芸術家や大学教授が来ていたようだ。ちょっとしたサロンとなっている感じで、ロングスティの一つの成功例かと思う。

石夫妻と待ち合わせて、日本人ロングステイヤーHさん宅を訪問。広い庭に新しい大きな家、ここは何だろうか。Hさんはにこやかに迎えてくれた。埔里に来て4年、30年台湾に住んでいる弟さんの関係で台湾に来て、埔里に来て定住。これまでオーストラリアなどで様々な仕事を体験しており、その成果がなかなか日本では活かせない為、ここ台湾でやってみたところ大成功しつつあるようだ。

微生物の細菌などを使い、農業用の肥料を作るほか、水質の改善など、地元に役立つ提案を行い、受け入れられてきていると言う。また食べると非常にパワーが出る食品を開発、今はまだ試験段階だが、かなりの効果があるとのこと。実際に石さんのご主人陳さんが食べて、試したりしていた。聞けば僧侶などがこっそりと求めに来るらしい。

Hさんは既に会社を興し、ビジネスビザを取得しているが、埔里ではロングステイに対して様々な援助があると言う。Hさんは中国語も台湾語もできないというが、当初は政府援助で通訳が付いたと言う。それが今のビジネスパートナーでもあるWさんだ。言葉が出来なくても、色々とチャンスがある場所、という意味で台湾は面白い。

製茶課長と別れて、昼食へ。今回はフライドチキン丼?とも言うべき鳥腿肉飯を食べる。これは鶏肉好きの私にとっては美味しい食べ物。しかもスープも鳥スープと言うことで何となくハッピーになる。

そして午後前回訪問した紅茶の店、和果森林を再訪した。理由は前回後、実は100年前の日本の紅茶樹が切られてしまったとのニュースを聞いたから。そんな馬鹿な、と思ったが、新聞記事には私がインタビューした石さんが昏倒している写真まで掲載されており、これは他人ごとではないと出掛けた訳である。

お父さんもこことは懇意。もとはと言えば石さんがお父さんの民宿を推薦したのが付き合いの始まりである。ただこの事件は地元では有名であるが、あまり触れたくない話題でもあるようだ。元々日本時代の農地は全て台湾農林が接収しているから、石さん達の紅茶樹も台湾農林の土地にある。借地である。最近の台湾農林は完全な不動産開発会社と化し、儲かる土地は開発してきた。この付近の土地も一部は開発対象になり、茶樹を守りたい場合は台湾農林から土地を購入する必要があった。ところが元々農林のやり方に反意を唱えていた石さんには元から土地を売る気はなく、開発対象にしてしまい、仕方なく石さんは裁判に訴えたが敗訴が確定し、速やかに農林は茶樹を切り倒したと言うことらしい。

法的には誰のものかははっきりしているが、日本人としては日本時代の歴史的な木がいとも簡単に切り倒されたと聞けば、何となく複雑な気持ちになる。台湾にももう少し歴史的意義を大切にしてもらいたい所である。

ところで何の予約もなく訪問したが、石さんと娘さん夫妻はお店に居た。前回は週末、お客さんでごった返していたが、今日は実に静か。やはり裁判のことが響いているのか。中に入ると石さんと娘さんが真剣に茶のチェックをしていた。

聞けば石さんは昨晩中国貴州省より帰国したばかり。チェックしている茶葉は石さんが貴州で指導して作らせたお茶だそうだ。既に83歳でこれだけ元気だとは。ましてやあんなショッキングな出来事があったのに、これだけ前向きな人を最近見たことがない。

紅茶の生産は、周辺から茶葉を集めて続けるとのことで、3人共に特に悲壮感はない。娘さんより、「今晩日本人の家に遊びに行くけど、一緒に行かない」という意外な誘いを受けた。当地でロングスティしているとのことで、興味があり同行することにした。

製茶課長の車に先導され、埔里へ戻る道を行く。この辺りは昔紅茶畑であったと聞いていると運転席のお父さん。彼も興奮気味である。道から少し入った所に、いくつか家があった。坂を少し上ると向こうで手を振っている人がいた。それが楊さんであった。とても90歳には見ない。課長とは懇意らしく、握手を交わす。私に向かっていきなり「よくいらっしゃいました」と日本語で声が掛かる。

突然の訪問で驚いただろうが実に快く迎えてくれた。お手伝いの女性が果物を置いていく。家はこの辺りの伝統的な家屋か、平屋で風通しが良い。楊さんは既に日本語を殆ど忘れており、耳も少し遠くなっているため、課長が大声で通訳する。さっきの電話も本人と話していたことが分かる。

新井さんについては「熱心で厳しい人でした。いつも事務所に居るタイプではなく、茶畑などを歩き回っていました。」と印象を語る。よく覚えているのは亡くなった時のこと。自分は立ち会っていないがと断ったうえで「亡くなった晩、泊まり込んでいた同僚が茶畑のほうに歩いて行く新井さんの姿を見たんです。思い入れがあったんでしょうね。」と。

1947年2月、当時すでに日本時代は終わり、試験場も接収されていたので、新井さんの葬儀などは行われずに、ただ数人で遺体を茶園に持っていき、そこで荼毘に付したと言う。それがその時出来た新井さんへの最高の経緯だったようだ。

ただ新井さんの考え方、日常生活、などについては、「私とは身分が違う方だったので」と特にコメントは得られなかった。しかし新井さんと実際に一緒の働いた方から直接お話を聞き、感慨ひとしおであった。

お父さんも途中で「新井さんに霊を感じる」と、何やら神秘めいたことを言い出し、いよいよこの旅もある種のクライマックスを迎えた。